プロテオグラムとは

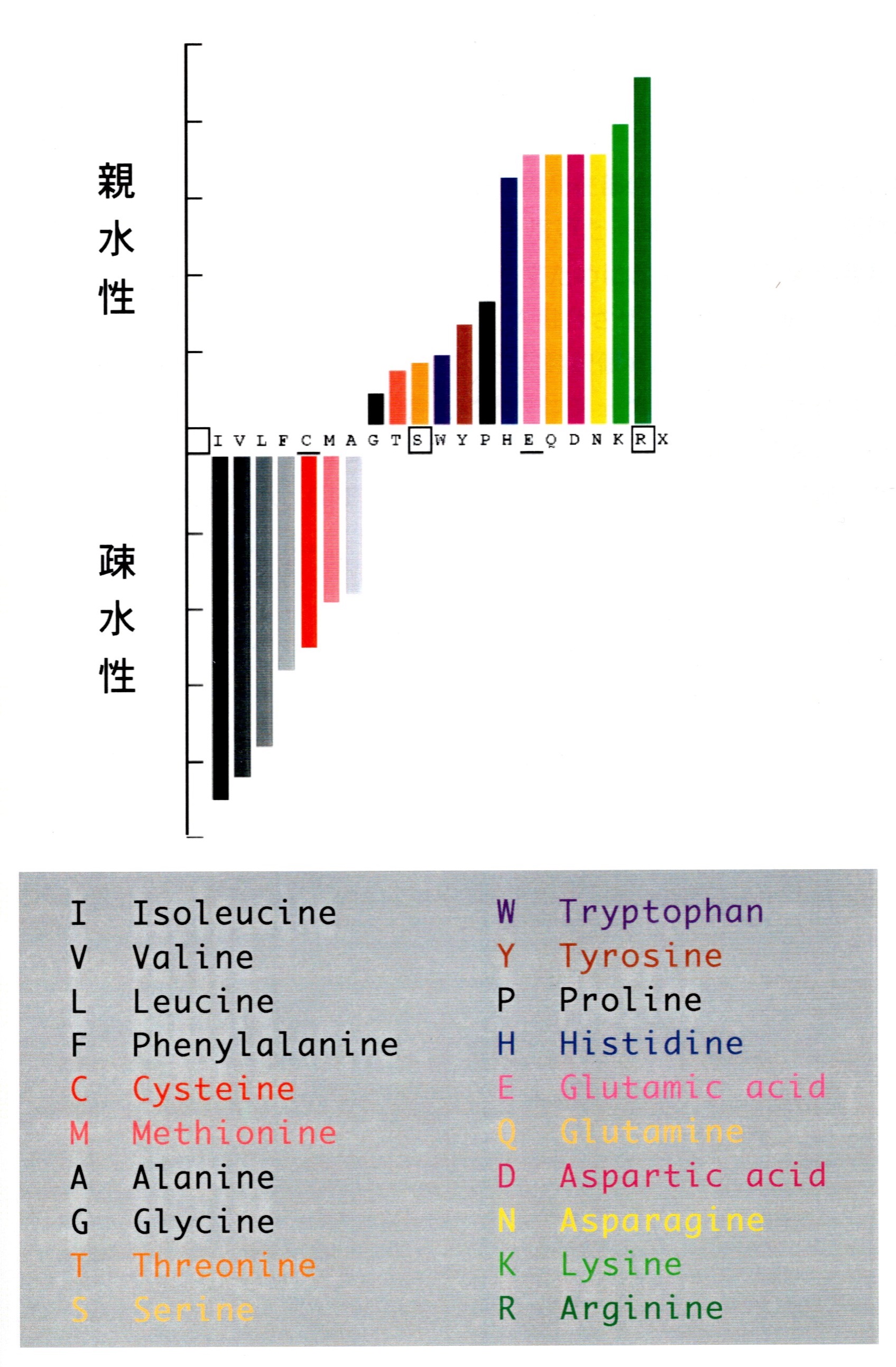

タンパク質のアミノ酸配列の特徴を一目で捉える方法を考案し、プロテオグラム(Proteogram)と名付けました。各アミノ酸残基をバーで表し、バーの色でアミノ酸残基の種類を、バーの高さで親水性/疎水性の程度を表すという単純な方法です。疎水性アミノ酸残基は白黒で表しました。ただ、CysはS-S結合を作りタンパク質の高次構造形成において重要な役割を果たしているので、その位置が一目でわかるように赤で表しました。親水性アミノ酸残基については、塩基性のものは寒色系で、酸性のものは暖色系で染め分けました。縦軸はKyte & Doolittle(J Mol Biol. 1982 May 5; 157(1): 105-32.)の疎水性スケールの符号を逆にした値です。コンピュータプログラムはERATOプロジェクトの技術員であった棚井重雄氏によって作成されました。

プロテオグラムの実例

プロテオグラムの最大の特徴は、Cys、Pro、Gly、Ser、Thr、Asn、Trp、Hisといった高次構造、糖鎖修飾、活性部位などに関わるアミノ酸残基の位置が一目でわかることです。また、分泌シグナル、膜貫通ドメイン、核局在化シグナル、繰り返し配列なども容易に見つけることができます。それぞれの例を以下に示します。

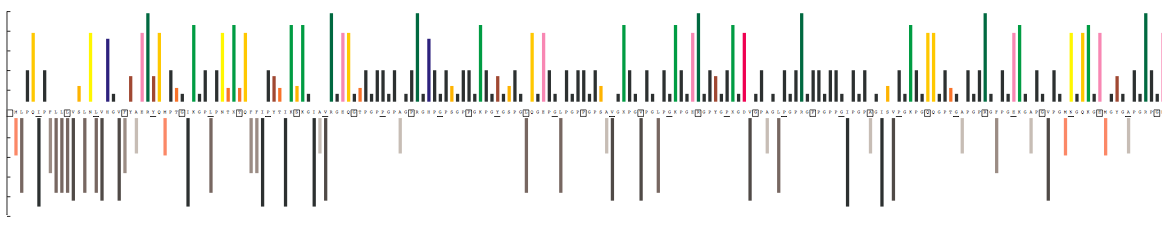

<分泌タンパク質>

10型コラーゲンのα1鎖(COL10A1)のN端から200番目までの部分配列のプロテオグラムを下図に示します。N端に疎水性アミノ酸残基からなる分泌シグナルと60残基目からコラーゲンの特徴であるGly-X-Yの繰り返し配列が見てとれます。

COL10A1

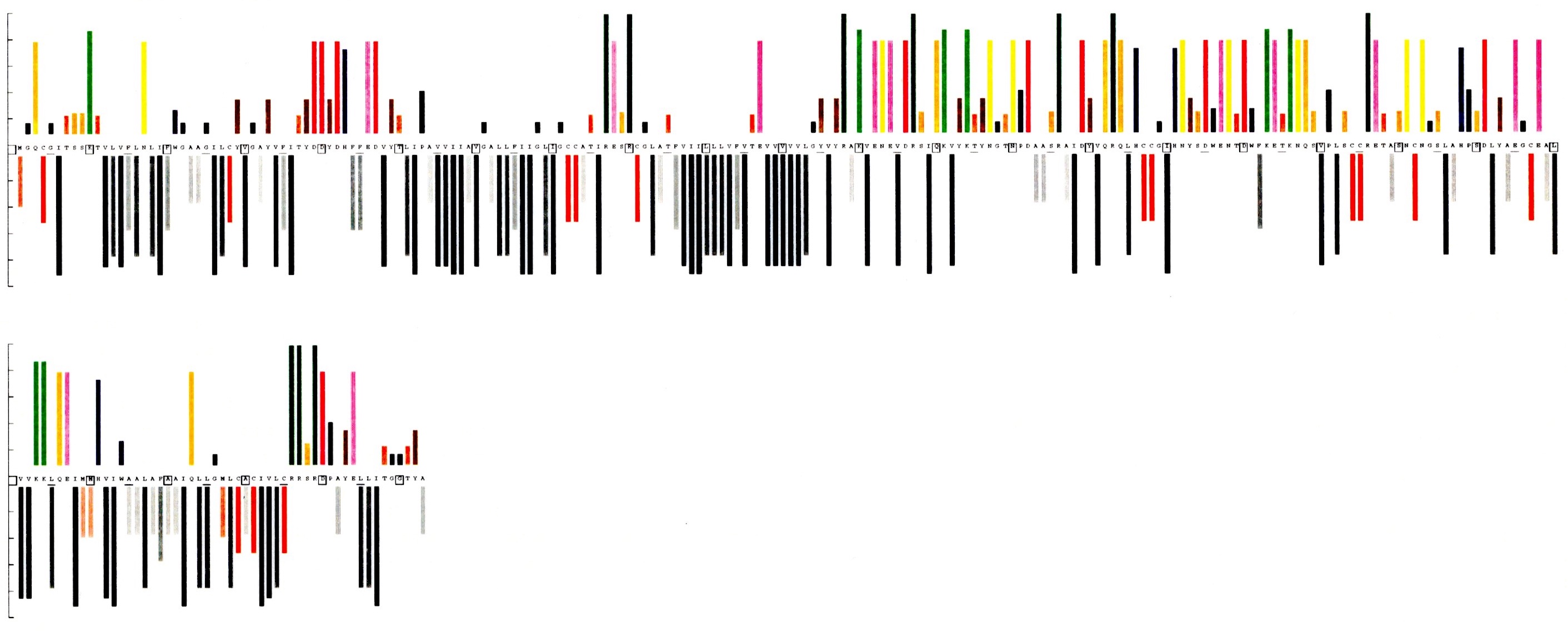

<膜タンパク質>

テトラスパニン3(TSPAN3)は4箇所に20数個の疎水性アミノ酸残基からなる膜貫通ドメインを有しているのがわかります。他に14個のCysと4箇所のAsn-X-Ser/Thrが目につきます。

TSPAN3

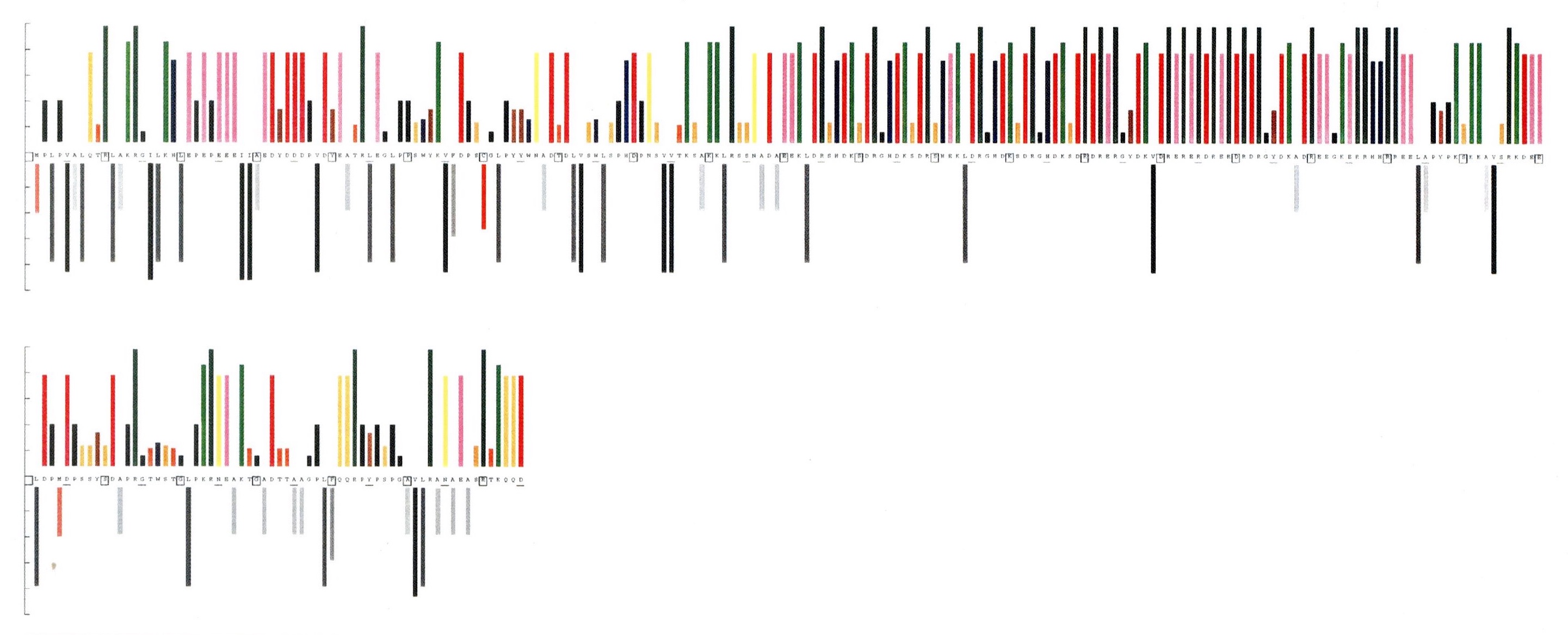

<核タンパク質>

PQBP1/Npw38は我々が見つけた核タンパク質です(K99-3)。まず目につくのは、21番目から41番目までのAspとGluを含む酸性領域と101番目から170番目までの(Asp/Glu)(Lys/Arg)の繰り返しからなる極性アミノ酸リッチドメインです。176番目から187番目までの核局在化シグナルが確認できます。52番目、66番目、75番目にあるTrpの存在も特徴的です。Cysは60番目に1個あるだけです。

PQBP1/Npw38

蛋白相を観る

人相(Physiognomy)にあやかり、蛋白相(Proteognomy)という言葉を作ってみました。酸性/塩基性領域、親水性/疎水性領域、繰り返し配列といった蛋白相をプロテオグラムを使うと容易に観ることができます。最大の特徴は、個々のアミノ酸残基の位置が一目でわかることです。このことは、タンパク質の機能を調べるために欠失体や変異体を設計する時に役に立ちます。