キメラオリゴキャッピング法とは

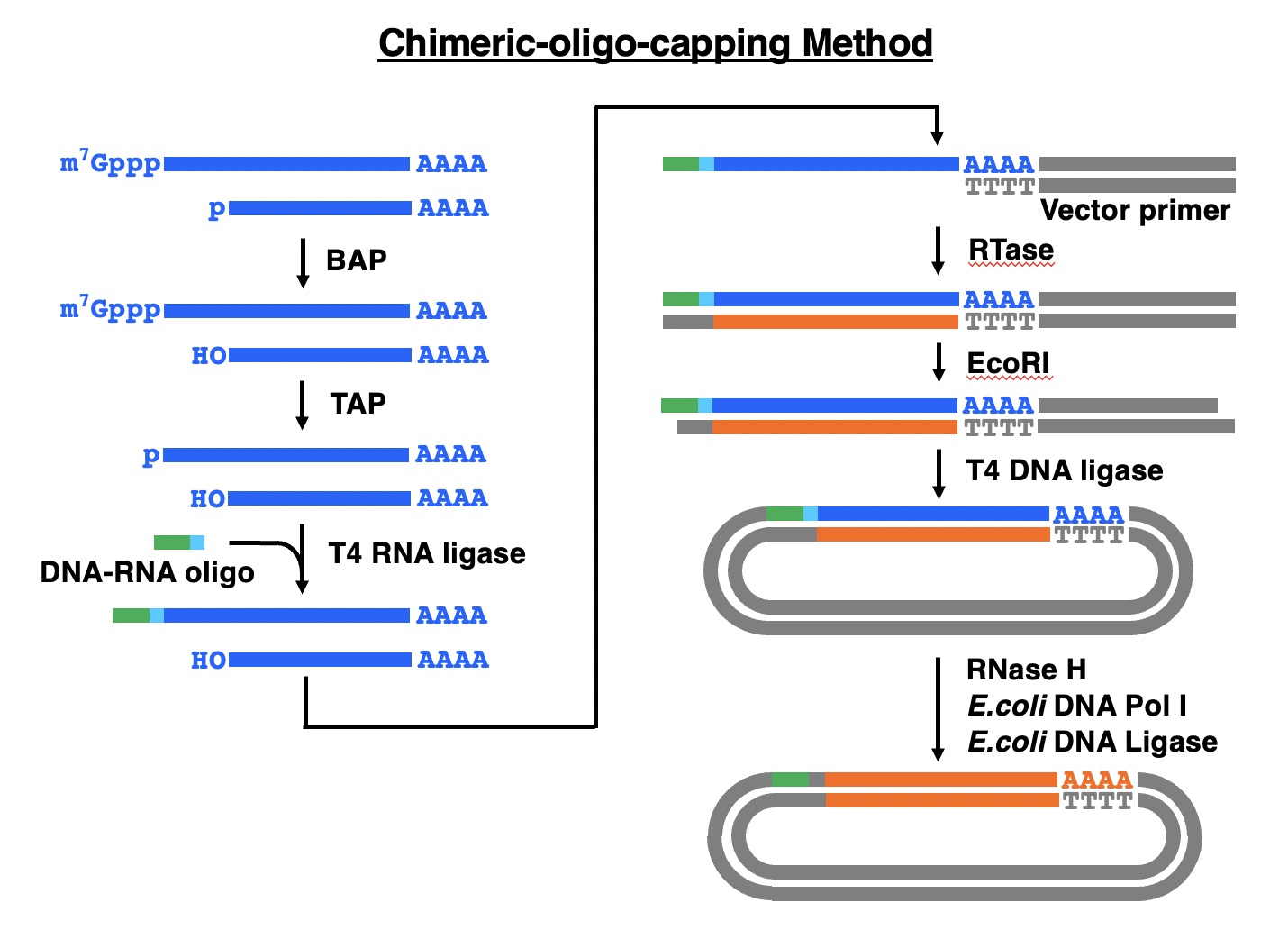

キメラオリゴキャッピング法は、我々が開発した第一号の完全長cDNAライブラリー作製技術です。基本となる考え方は、オリゴキャッピング法と同じです。すなわち、完全なmRNAのキャップ構造をオリゴヌクレオチドで置換して、完全なmRNAを選別したのち、cDNA合成を行うというものです。オリゴキャッピング法との違いは、オリゴリボヌクレオチドの代わりにDNA-RNAキメラオリゴヌクレオチドを用いることと、第一鎖cDNAを合成するのにdT-アダプタープライマーの代わりにベクタープライマーを用いることです。オリゴキャッピング法とOkayama-Berg法を組み合わせた方法といえます。開発の経緯と結果は、Nucleic Acids Symposium Series(K93-4)とGene(K94-4)の論文紹介に掲載しました。

オリゴキャッピング法との比較

オリゴキャッピング法との最も大きな違いは、PCR工程を含まないことです。さらに、cDNAが一本鎖になる工程がない、制限酵素によるcDNAの切断が起こらない、cDNAのサイズ分画を行わないことから、これらの工程が原因で起こるオリゴキャッピング法の欠点の多くは解決されます。ただ、mRNAの処理工程は同じなので、この工程で起こるmRNAの分解の可能性は残ります。また、ベクタープライマーを調製する必要があるという問題もあります。

完全長率は約80%とオリゴキャッピング法と同程度でしたが、総RNA用いてキャッピングを行いmRNAの分解を抑制すれば、もっと高くなる可能性があります。cDNAのサイズ分画や制限酵素切断を行わないので、サイズバイアスはかからず、短鎖遺伝子cDNAから長鎖遺伝子cDNAまで網羅的に取得できます。ベクタープライマーを使用したことで、長鎖遺伝子cDNAのクローン化も容易になります。

特許取得

この方法は、相模中研で培ってきた技術に基づきKASTのプロジェクトで開発されました。そこで、特許は両者の共同出願となりました。日本のみでなく米国をはじめヨーロッパにおいても特許が成立しました。日本ではライセンスを希望する会社は現れませんでしたが、2001年、ヨーロッパの某社との間にライセンス契約が成立しました。この方法で作製されたヒト完全長cDNAライブラリーが、日本におけるヒトcDNAプロジェクトのさきがけとして貢献していることや、海外へライセンスされたことが評価され、平成15年度全国発明表彰において発明賞を受賞することができました。

その後の展開

KASTプロジェクト終了後、相模中研では、各種ヒト細胞からこの方法を用いて完全長cDNAライブラリーを作製し、その大規模塩基配列決定を行い、その中から医薬品開発につながると思われるクローンを選び、機能解析を実施しました。特に、プロテジーンというベンチャー企業と共同で、分泌タンパク質や膜タンパク質に焦点を当てて解析を進めました。

それまで蓄積したヒト遺伝子cDNAの機能解析を進めることを模索していた時に、新技術開発事業団のERATO事業に採用され、「加藤たん白生態プロジェクト」を立ち上げることができました。それまで収集したヒト完全長cDNAコレクションを用いて、新しいタンパク質の機能解析並びにそのための新手法の開発を実施しました。

ERATOプロジェクト終了後、私は相模中研から国立障害者リハビリテーションセンター研究所に移籍しました。そこでは網膜色素変性症の原因遺伝子探索の一環としてキメラオリゴキャッピング法を用いたヒト網膜組織の完全長cDNAライブラリーの解析を計画しました。その過程でキメラオリゴキャッピング法よりも格段に優れたベクターキャッピング法の開発に成功したので、以後キメラオリゴキャッピング法を使用する機会はありませんでした。しかし、この方法を用いて世界で初めて完全長cDNAライブラリーの解析を提唱し実践したことで、キメラオリゴキャッピング法の役割は果たせたと考えています。